Satzspiegel

pdf zum download

Satzspiegel

Nach C. Jungmeier - Das Medienlexikon

Als Satzspiegel oder Schriftspiegel wird in der Typografie die mit Text bedruckte Fläche auf der Seite eines Druckwerkes bezeichnet. Der Satzspiegel wird durch die Stege, also

durch die Abstände zwischen dem Satzspiegel und dem Seitenrand- bzw. der Papierkante begrenzt. Mehrere Textspalten mit den dazwischenliegenden Stegen (Spaltenabständen)

zählen immer zum Satzspiegel.

Die Bezeichnung Buchsatzspiegel wird heute in der Regel nur noch in der klassischen Buchtypografie für Bücher oder buchähnliche Druckerzeugnisse verwendet.

Streng genommen zählt zur Bezeichnung »Buchsatzspiegel« das gesamte schematische Ordnungssystem einer Buch-Doppelseite, also auch die unbedruckten und bedruckten

Flächen außerhalb des Satzspiegels (Kolumnentitel).

Die Abstände zwischen dem Satzspiegel und der Papierkante bzw. zwischen den werden typografisch korrekt als Stege bezeichnet. Jeder Steg hat einen eigenen Namen, damit es

nicht zu Verwechslungen kommt. Die Benennung der Stege erfolgt im Uhrzeigersinn.

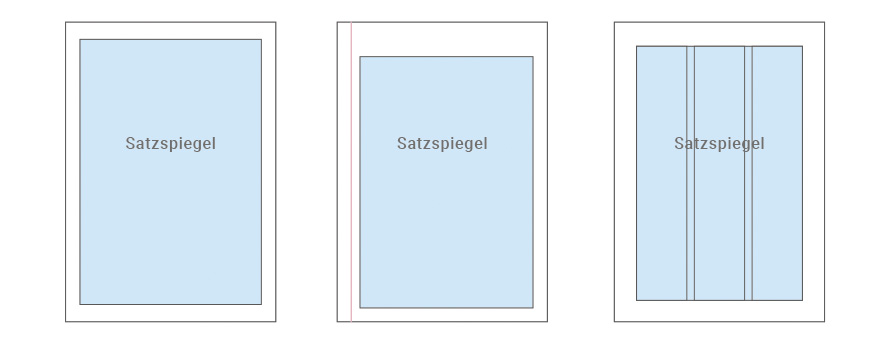

Bei einseitigen Druckprodukten beginnt man an der linken Kante. Die Bezeichnungen lauten:

Links – linker Randabstand oder auch, je nach Produkt, als Heftrand bezeichnet

Oben – oberer Randabstand

Rechts – rechter Randabstand

Unten – unterer Randabstand

Satzspiegel oder Schriftspiegel bei einseitigen Druckprodukten. Links: Einfachste Form eines einspaltigen symmetrischen Satzspiegels (z.B. bei Visitenkarten, Flyern, Plakaten usw.). Mitte: Einspaltiger asymetrischer Satzspiegel mit Heftrand und Innensteg (z.B. Briefpapier). Rechts: Mehrspaltiger symmetrischer Satzspiegel (z.B. Flyer, Folder usw.).

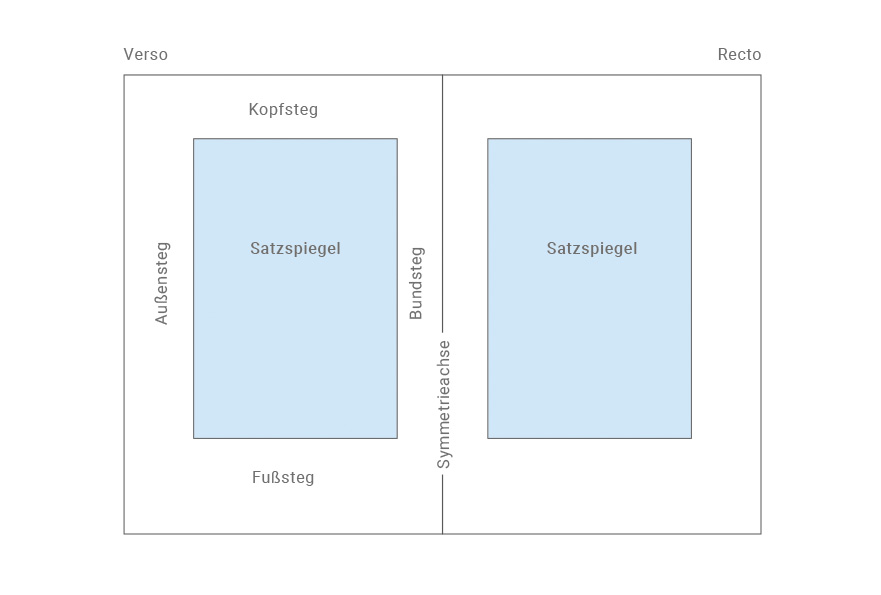

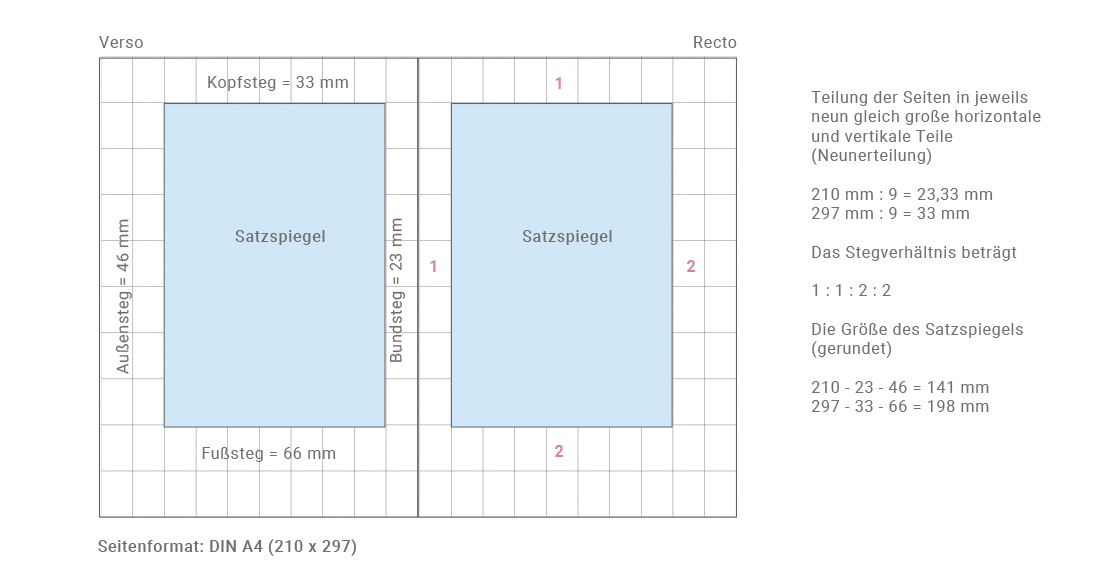

Bei einem Buchsatzspiegel erfolgt die Benennung – je nach linker oder rechter Buchseite – gegen oder im Uhrzeigersinn. Man beginnt jeweils in der Mitte des Buches bzw. im Bund

und die Bezeichnungen lauten:

Bundsteg (Innen) – Randabstand zur Mitte bzw. zum Bund des Buches

Kopfsteg (Oben) – oberer Randabstand, einschließlich Kopfzeile

Außensteg (Außen) – äußerer Randabstand, einschließlich

Fußsteg (Unten) – unterer Randabstand, einschließlich Fußzeile

Ein Buchsatzspiegel beschreibt die unbedruckten und bedruckten Flächen einer Buchdoppelseite. Beispiel eines einspaltigen Satzspiegels mit Symmetrieachse, Bundsteg, Kopfsteg, Außensteg und Fußsteg. Die linke Seite wird als »Verso« (Widerdruck) und die rechte Seite als »Recto« (Schöndruck) bezeichnet.

Satzspiegelermittlung

Für Bürodrucksorten (z.B. Korrespondenz, Präsentationen, Formulare, etc.) oder Akzidenzdrucksorten wie beispielsweise Visitenkarten, Flyer, Plakate, etc. braucht es

streng genommen keine bestimmte Methode zur Satzspiegelermittlung. In der Regel können die verschiedenen Randabstände mehr oder weniger frei gewählt werden. Sie sind nur

abhängig von etwaigen Vorgaben der Druckerei (z.B. wegen Sicherheitsabständen für die Produktion) und sollten dem jeweiligen Endformat verhältnismäßig angepasst sein.

Voreingestellte Werte in Textverarbeitungsprogrammen (z.B. Word von Microsoft®) aber auch in professionellen Layout- und Satzprogrammen (z.B. InDesign von Adobe®) sind

nur bedingt einsetzbar und sollten jedenfalls vom Anwender korrigiert werden. So schlägt beispielsweise InDesign von Adobe® in der deutschen Ausgabe – unabhängig vom eingegebenen Dokumentenformat – als Randabstand immer 12,7 mm vor. Das entspricht genau einem halben Zoll (1 Zoll = 25,4 mm) und ist natürlich für einen Flyer im Format DIN A6 genauso ungeeignet wie für ein Ganzbogenplakat im Format DIN A1. Der voreingestellte Satzspiegel einer DIN A4 Seite in Word von Microsoft® beträgt beispielsweise in der Normalvorlage für »Links«, »Oben« und »Rechts« je 25 mm und für »Unten« 20 mm. Die DIN 5008 2) sieht für Geschäftsbriefe im Format DIN A4 eine Vorlage mit einem linken

Rand bzw. einem Bundsteg von 25 mm – aufgeteilt in 20 mm Heftrand und 5 mm Innensteg – und einen rechten Rand bzw. einen Außensteg von 20 mm vor. Für den Briefkopf sind

als oberer Rand bzw. alsKopfsteg entweder 27 mm (Form A) oder 45 mm (B) plus einem zusätzlichen Abstand von 5 mm vorgesehen. Der untere Rand bzw. der Fußsteg und damit

die Texthöhe ist nicht vorgegeben.

Zur Konstruktion von Satzspiegeln existieren seit Jahrhunderten in Bezug auf Aufbau, Technik, Wirtschaftlichkeit, Psychologie, Kultur und Ästhetik unterschiedliche Meinungen.

Allerdings sind sich renommierte Typograf·innen einig, dass ästhetisch ausgewogene Buchsatzspiegel spürbar den Leseprozess optimieren.

So zum Beispiel erhöhen großzügige Stege die Konzentration auf den eigentlichen Text und bieten auch genügend Platz für die Hände beim Halten eines Buches.

Für die Ermittlung eines Buchsatzspiegels bzw. für den Satzspiegel von anspruchsvollen Broschüren oder Katalogen ist die freie Wahl der Stege jedoch keine geeignete Methode.

Hier sollte die Satzspiegelkonstruktion nach mathematischen oder geometrischen Konstrukt onen erfolgen, damit das optische Gesamtergebnis auch gewissen ästhetischen

Proportionen gerecht wird. DerEntwurf eines Satzspiegels gehört in den Bereich der Makrotypografie.

Satzspiegelkonstruktion

.

Ein Buch- oder Broschürensatzspiegel wird immer für eine Doppelseite ermittelt und beinhaltet das Seitenformat, die unbedruckten Flächen (Bundsteg, Kopfsteg, Außensteg, Fußsteg), der (Zeilen-, Bild-, Tabellen- und Flächenraster, Zeilenabstand, Zeilendurchschuss, Satzspalten, Satzbreite, Schriftsatzbreiten, Spaltenabstand, Headlines, Tabellen) und die

bedruckten Flächen außerhalb des Registers (lebender und toter Kolumnentitel, Legenden, Pagina, Fußnoten, Marginalien).

Bei einem klassischen Buchsatzspiegel wird zur Vervollständigung der jeweils ermittelte Satzspiegel auf die gegenüberliegende Seite (»Verso« oder»Recto«) gespiegelt.

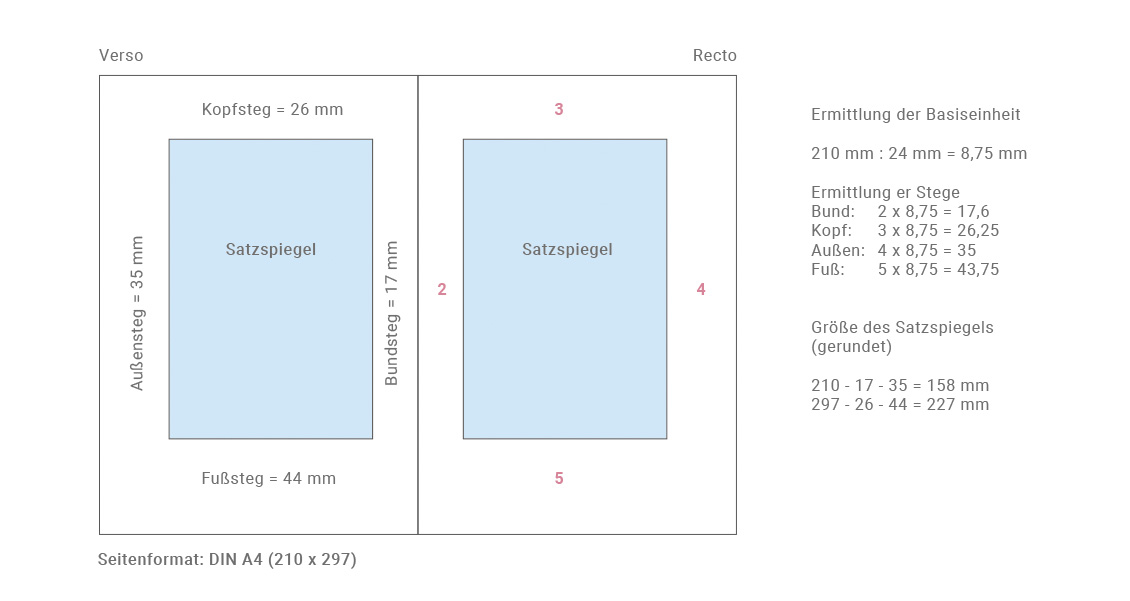

TEILUNGSVERHÄLTNIS DER STEGE

Im Mittelalter wurde bei einem Papierformat mit dem Seitenverhältnis von 2:3 oft ein Verhältnis von Bundsteg : Kopfsteg : Außensteg : Fußsteg von 2:3:4:5 oder 2:3:4:6 verwendet; bei einem Papierformat mit 3:4 auch ein Verhältnis von 3:4:6:8. Eine Ermittlungsmethode der Länge für eine Basiseinheit dieser Verhältniszahlen ist beispielsweise das Teilen der kürzeren Seite des verwendeten Papierformats (in mm) durch die Zahl 24.

Methode 1

Satzspiegelermittlung durch ein Teilungsverhältnis der Stege von 2:3:4:5.

Methode 2

Satzspiegelermittlung durch Rasterteilung

Methode 3

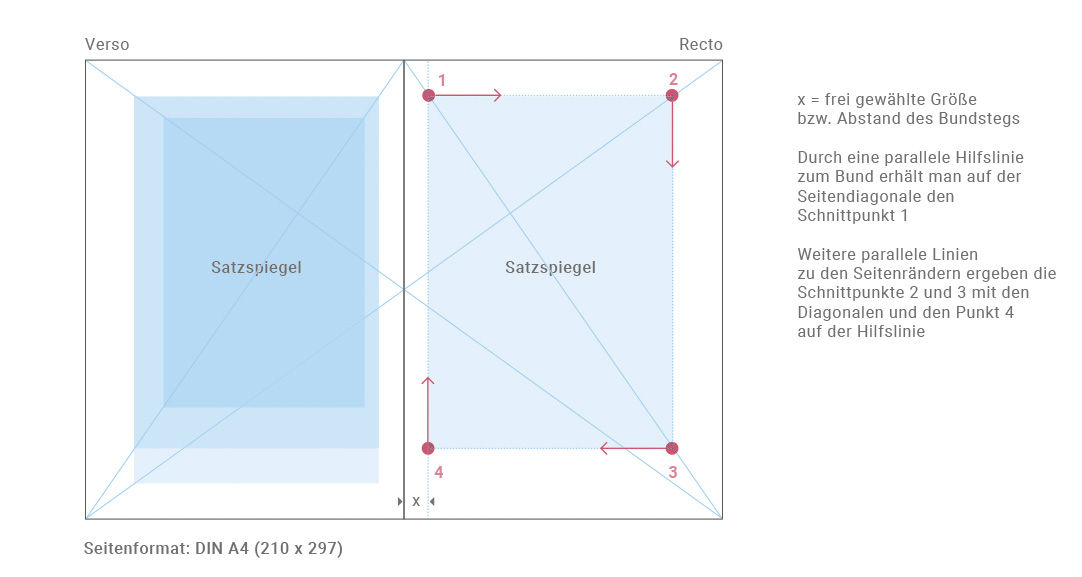

Satzspiegelermittlung durch Diagonalkonstruktion

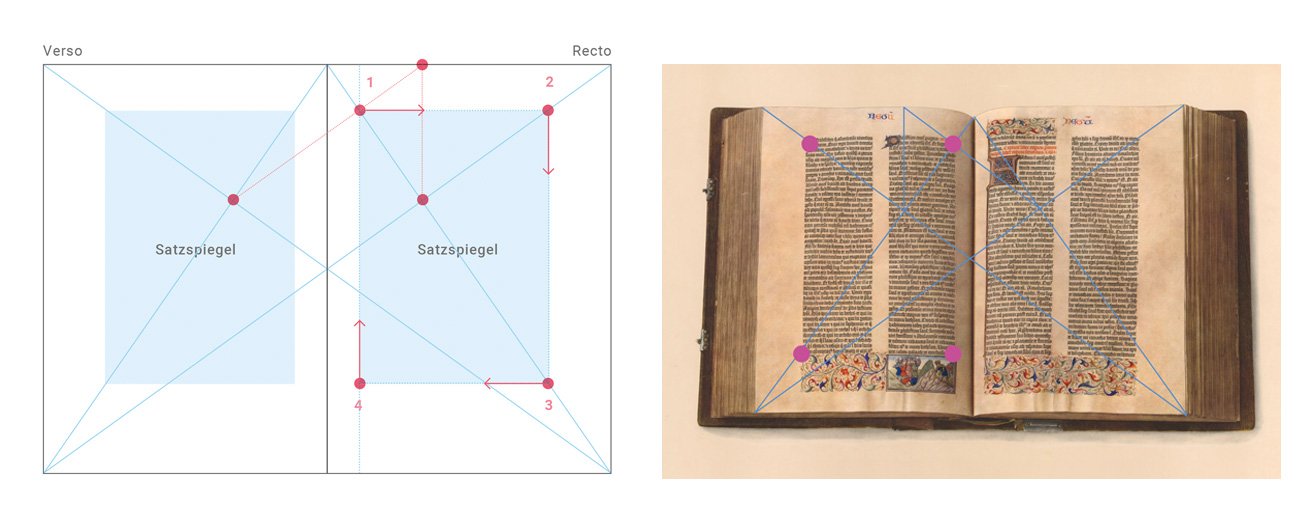

DIAGONALKONSTRUKTION

Dieses klassische Konstruktionsverfahren bedient sich der Diagonalen, die einerseits über die Doppelseite gezogen werden, sowie jeweils der Diagonalen der Einzelseiten, die aus dem Bund von oben nach unten gezogen werden. Auf den Diagonalen liegen nun die Eckpunkte eines Rechtecks, das durch parallele Hilfslinien zu den Dokumentenrändern den Satzspiegel begrenzt. Mit dieser Methode können innerhalb der Diagonalen beliebige Satzspiegel gezogen werden.

Satzspiegelermittlung durch die klassische Diagonalkonstruktion über eine Doppelseite mit variablem Satzspiegel – je nach Wahl der Schnittpunkte auf den Diagonalen.

Methode 4

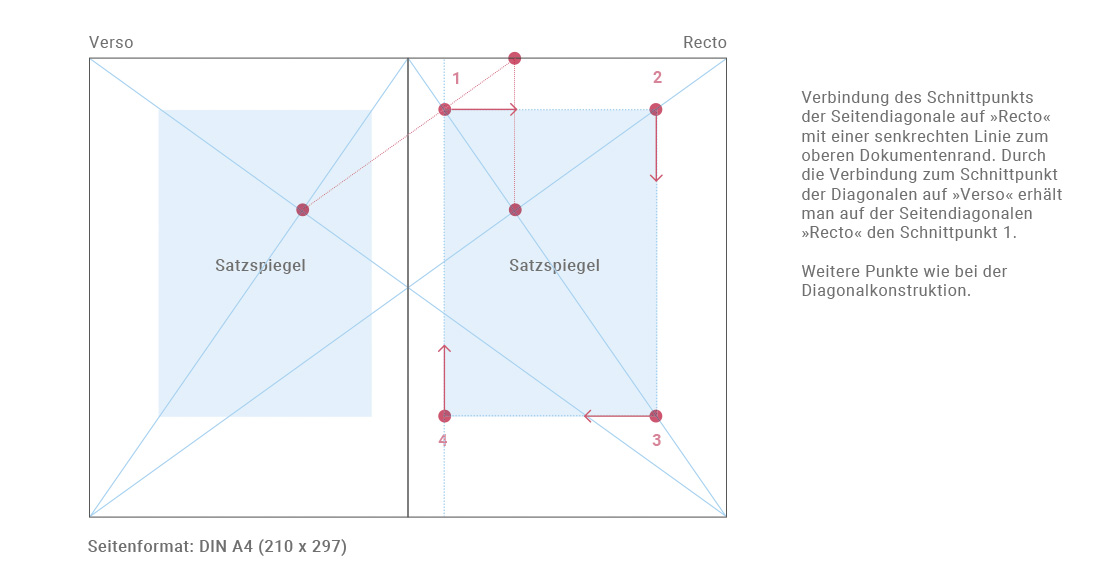

Satzspiegelermittlung durch den Villardschen Kanon

VILLARDSCHER KANON

Mit dem Konstruktionsverfahren nach dem Villardschen Teilungskanon erfolgt eine Eingrenzung des Satzspiegels gegenüber der Diagonalkonstruktion auf nur mehr eine Position, die dann auch annähernd dem Teilungsverhältnis des Goldenen Schnitts entspricht.

Der Konstruktionsablauf entspricht im Großen und Ganzen dem der Diagonalkonstruktion, jedoch erfolgt die Ermittlung des ersten Eckpunktes des Rechtecks für die Satzspiegelbegrenzung nicht über eine freie Annahme, sondern über zwei zusätzliche Konstruktionsschritte (siehe Grafik). Damit ist die Position des Satzspiegels fixiert und nur mehr in einer Größe möglich. Dieses Konstruktionsverfahren liefert auch annähernd das gleiche Ergebnis wie die Neunerteilung.

Methode 5

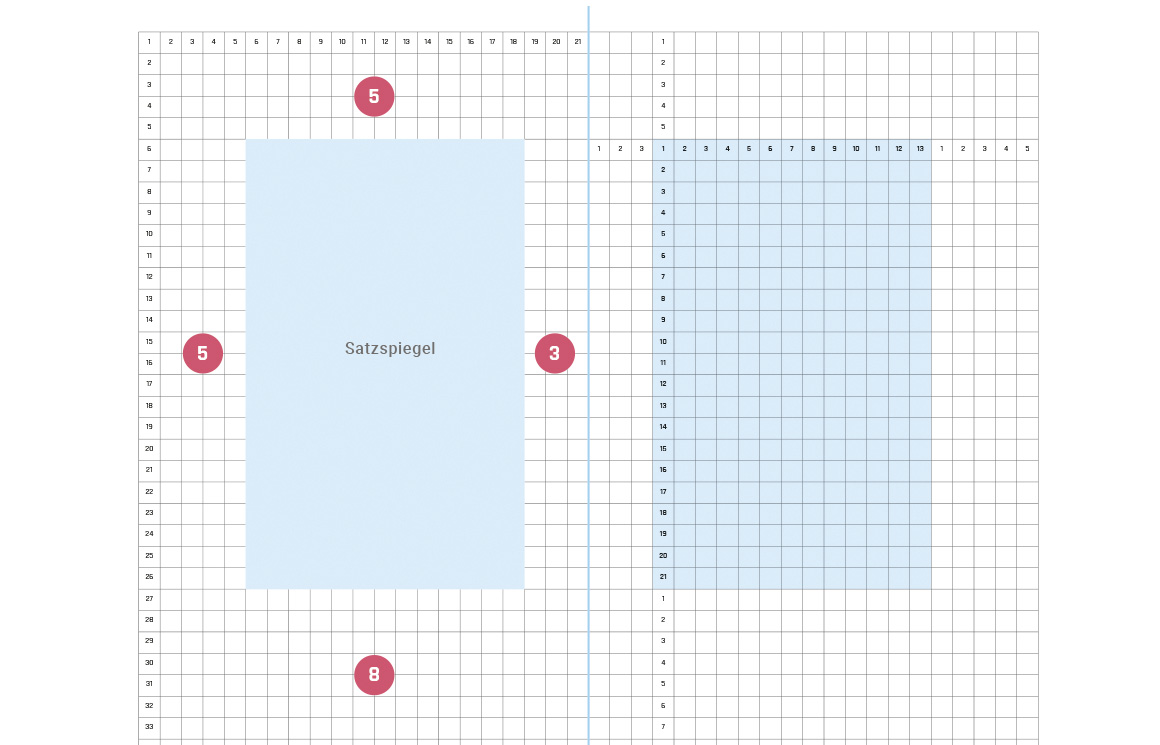

Satzspiegelermittlung nach den Fibonacci-Zahlen

FIBONACCI-ZAHLEN

Der Buchsatzspiegel bzw. das Verhältnis von bedrucktem zu unbedrucktem Raum sollte in einem Verhältnis stehen, das den Betrachter·innen harmonisch erscheint. Um dieses subjektive Ziel zu erreichen, setzt das Druckereihandwerk seit jeher auf Konstruktionsverfahren, die Maße im Teilungsverhältnis des verwenden oder durch benachbarte Zahlen der Fibonacci-Reihe diesem angenähert sind.

Aus den 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 (…) kann beispielsweise ein Seitenformat im Verhältnis des Goldenen Schnitts (1:1,618) bestehend aus einem Raster

von 21 x 34 Quadraten und ein Satzspiegel aus 13 x 21 Quadraten (1:1,619) mit einem Bundsteg von 3 Quadraten, einem Kopf- und Seitensteg aus 5 Quadraten abgeleitet werden.

Beispiel eines Seitenformats im Verhältnis des Goldenen Schnitts (1:1,618) und der Satzspiegelermittlung nach der Fibonacci-Reihe. Auf Basis eines Quadrats, wird ein Raster aus den Fibonacci-Zahlen 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 (…) abgeleitet, in diesem Falle im Teilungsverhältnis 21:34 für das Dokumentenformat und im Teilungsverhältnis 13:21

für die Kolumne. Originalentwurf: Wolfgang Beinert, Berlin.